Was ist eine Vergleichende Ökobilanz?

Der Umweltschutz und das Bewusstsein über mögliche Umweltwirkungen im Zusammenhang mit der Verwendung von Bauprodukten sind zentrale Themen unserer Gesellschaft. Vergleichende Ökobilanzen dienen als wissenschaftliche und transparente Methode, um potenzielle Umweltwirkungen von Bauwerken unter Berücksichtigung der eingesetzten Materialien zu vergleichen. Dabei werden die verschiedenen Lebensphasen von Produkten betrachtet und in einer Sachbilanz dargestellt.

Welche Lebensphasen von Produkten bzw. Bauwerken enthält die vergleichende Ökobilanz?

Herstellungsphase (A1 – A3)

Errichtungsphase (A4 – A5)

Nutzungsphase (B1 – B7)

Entsorgungsphase (C1 – C4)

Vorteile und Belastungen außerhalb der Systemgrenzen (D)

Verpflichtende Aussagen werden im Rahmen einer EPD gemäß DIN EN 15804 (Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte) für die Herstellung, die Entsorgung sowie für Vorteile und Belastungen außerhalb der Systemgrenzen gefordert. Die restlichen Lebenszyklusphasen können optional betrachtet werden.

Wie läuft die Erstellung einer Vergleichenden Ökobilanz ab?

Vergleichende Ökobilanzen werden nach den allgemeinen Regeln der Ökobilanzierung erstellt und umfassen die nachfolgenden vier Phasen:

1. Festlegung der Ziele und des Untersuchungsrahmens durch Auftraggeber und Öko-Bilanzierer

2. Erstellung der Sachbilanz

3. Wirkungsabschätzung der Sachbilanz

4. Auswertung der Ergebnisse

Der Untersuchungsrahmen einer Ökobilanz, einschließlich Systemgrenze und Detaillierungsgrad, ist abhängig vom Untersuchungsgegenstand und der beabsichtigten Anwendung der Studie. Die Tiefe und Breite von Ökobilanzen können je nach Zielsetzung erheblich variieren. Das Vorgehen ist dennoch in den Regelwerken DIN EN ISO 14040 (Rahmenbedingungen der Ökobilanz) und DIN EN ISO 14044 (Anforderungen an eine Ökobilanz) genormt und festgelegt. Insofern die Studiendaten einer Vergleichenden Ökobilanz zur Veröffentlichung vorgesehen sind, müssen die Methodik und Vorgehensweise durch eine Prüfung interessierter Kreise in Form eines Critical Reviews abgenommen werden.

Unser Informationspapier „Vergleichende Ökobilanz von Oberbaukonstruktionen von Verkehrsflächen mit unterschiedlichen Deckschichten“ sowie zwei Flyer mit den wichtigsten Ergebnissen der Ökobilanzstudie auf einen Blick, finden Sie hier:

Zum Flyer „Weniger CO2-Ausstoß mit Betonpflasterbefestigungen”

Zum Flyer „Weniger Ressourcenverbrauch mit Betonpflasterbefestigungen”

Vergleichende Ökobilanz von Straßenaufbauten mit Betonstein

Bereits seit 2009 führt der Betonverband SLG den Vergleich von Ökobilanzen von Straßenaufbauten nach anerkannten Normen durch. Für folgende Flächenbefestigungen liegen Untersuchungen vor:

Sammelstraße

Fußgängerzone

Gehweg

Im Jahr 2024 wurde die dritte Vergleichende Ökobilanzstudie im Auftrag des Betonverbands SLG von der LifeCycle-Competence GmbH erstellt. Das erforderliche Critical Review zur wissenschaftlichen Belastbarkeit der Ergebnisse wurde im Februar 2025 von der UGB PLAN Ingenieurgesellschaft mbH durchgeführt. Die aktuelle Veröffentlichung aus März 2025 inklusive der Ergebnisse des Critical Review belegt im Hinblick auf den im öffentlichen Fokus stehenden CO2-Ausstoß und Energieeinsatz, ebenso wie die beiden Vorgängerstudien aus 2009 und 2014, dass Bauweisen mit Belagselementen aus Beton in puncto Umweltwirkungen und Ressourceneinsatz als vorteilhaft gegenüber anderen Bauweisen und Belagsmaterialien anzusehen sind.

Einen Hintergrundbericht mit allen Details zur Studie können Sie auf Wunsch gerne in der Geschäftsstelle des Betonverbandes SLG unter slg@betoninfo.de anfordern.

Die besten Ökobilanzen liefern Bauweisen mit Betonbauteilen

In der SLG-Ökobilanzstudie wurden Methodik und Rechenregeln entsprechend der DIN EN 15804 sowie der DIN EN ISO 14040 und der DIN EN ISO 14044 angewendet. Zur Ermittlung der Umweltindikatoren und des Ressourceneinsatzes der verschiedenen Straßenaufbauten wurden ausschließlich Datensätze aus der ÖKOBAUDAT bzw. aus öffentlich zugänglichen Umweltproduktdeklarationen (EPD) verwendet. Damit sind die Ökobilanzergebnisse, zu denen unter anderem der Primärenergieverbrauch sowie das globale Erwärmungspotenzial (GWP) – auch bekannt als Treibhauspotenzial (CO2-Ausstoß) – gehören, transparent und nachvollziehbar.

Für die Nutzungsphase von 30 Jahren wurde davon ausgegangen, dass alle betrachteten Befestigungen fachgerecht erstellt wurden und der gleichen Beanspruchung unterliegen. Ein Erhaltungsaufwand wurde nicht berücksichtigt.

Die Ergebnisse

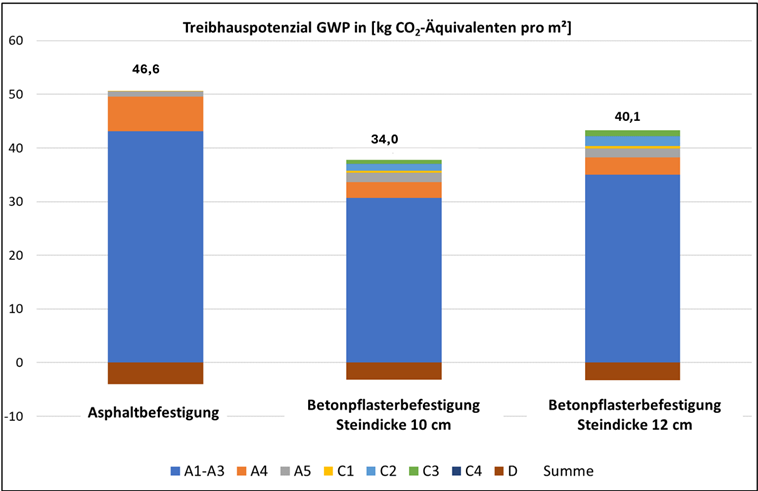

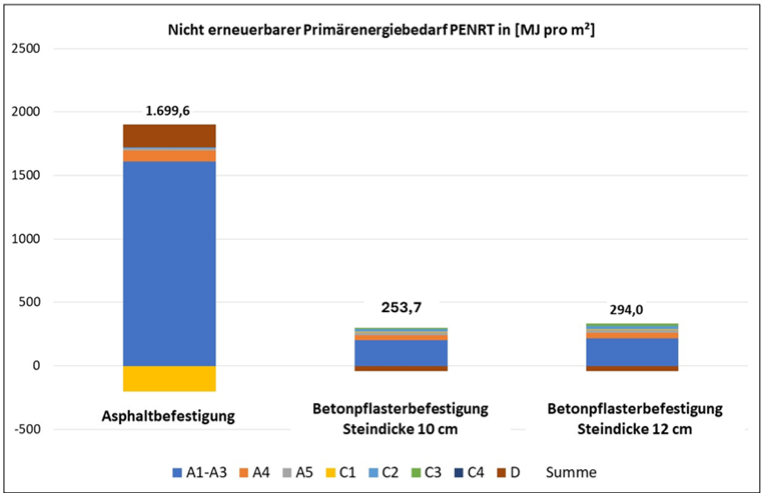

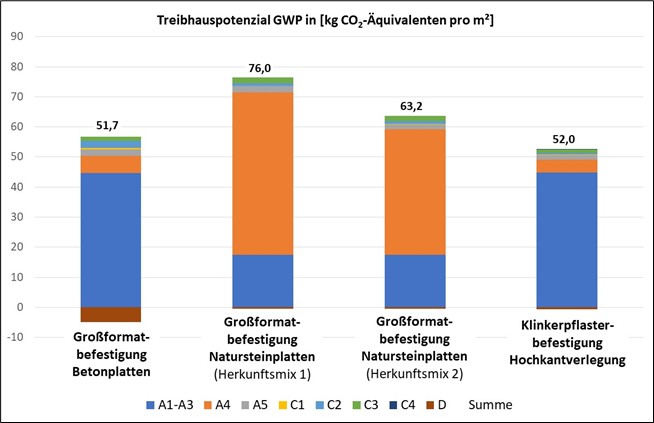

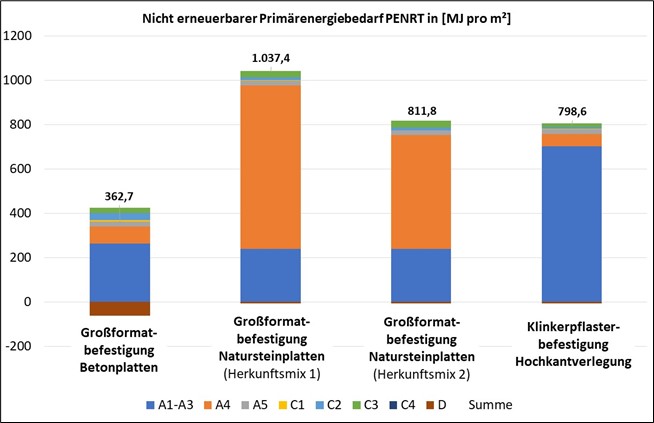

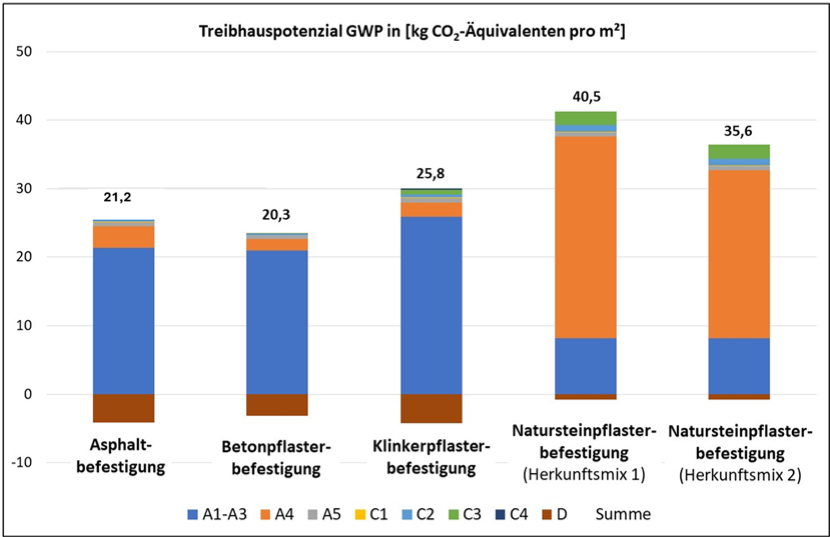

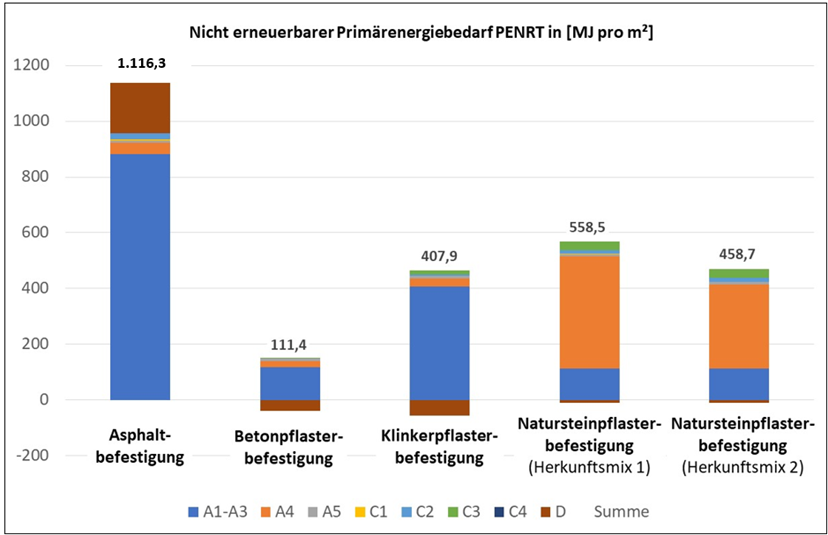

In dieser Ökobilanz wurden drei beispielhaft ausgewählte, für den kommunalen Bereich typische Verkehrsflächenbefestigungen untersucht. Die Deckschichten variieren jeweils, wobei für die Wahl der Oberbaukonstruktionen auf praxisrelevante Anwendungsfälle Wert gelegt wurde. Mit Blick auf die beiden im Fokus der Öffentlichkeit und Politik stehenden Umweltwirkungen, Treibhauspotenzial (GWP) und Verbrauch von nicht erneuerbarer Primärenergie (PENRT), sind Verkehrsflächenbefestigungen mit einer Deckschicht aus Betonstein am vorteilhaftesten (siehe Beispiele 1 bis 3).

Beispiel 1: Sammelstraße

Verglichen wurden Deckschichten in Asphalt- und Betonpflasterbauweise. Beim Betonpflaster wurden zudem die beiden am Markt üblichen Steinstärken von 10 cm und 12 cm in den Vergleich einbezogen. Die Steinstärken variieren im Zusammenhang der vorgesehen Nutzung und der damit einhergehenden Verkehrsbelastung.

Beispiel 2: Fußgängerzone mit Lieferverkehr

Die meistgenutzten Beläge in Fußgängerzonen sind großformatige Betonplatten, Klinkerpflaster und Großformatbefestigungen aus Natursteinplatten. Bei der Betrachtung des Natursteines wurden zwei Herkunftsszenarien berücksichtigt, um den Abbauregionen (Asien & Europa) und dem damit verbundenen Transportweg ökobilanziell Rechnung zu tragen. Dabei wurden für die Natursteinprodukte typische Transportentfernungen bilanziert.

Beispiel 3: Gehweg

Für Gehwege wurden die Deckschichten der Asphalt-, Betonpflaster-, Klinkerpflaster- und Natursteinpflasterbauweisen miteinander verglichen. Für das Natursteinpflaster wurden analog zur Fußgängerzone mit Lieferverkehr zwei Herkunftsmix-Szenarien betrachtet.

Zusammenfassung

Einen bedeutenden Einfluss auf die Höhe der Umweltwirkungen einer Flächenbefestigung hat die Herstellungsphase der Baustoffe für die Deckschicht. Bei den Bauweisen mit Asphalt, Betonstein und Klinker dominieren die Module A1 – A3 das Treibhauspotenzial (GWP) und den nicht erneuerbaren Primärenergiebedarf (PENRT). Bei den Bauweisen mit Naturstein ergibt sich der bedeutendste Einfluss aus der Errichtungsphase (Modul A4), was in dem vergleichsweise hohen Importanteil dieser Produkte begründet liegt. Ein lokaler Bezug von Baustoffen für Verkehrsflächenbefestigungen ist daher aus Sicht der Ökobilanz in jedem Fall vorzuziehen.

Der Vergleich der in dieser Studie untersuchten Oberbaukonstruktionen zeigt, dass mit Bauweisen unter Verwendung von Betonprodukten aus Sicht der Ökobilanz vorteilhafte Gesamtlösungen zu erzielen sind.